OFFENES GEHEIMNISGEBIET

Lesung mit Bodo Hell

Datum: 13/03/2018

sowie ein selten gezeigter und auf der Dachsteinalm gedrehter „Ziegenfilm“

(von Angela Summereder und Othmar Schmiderer. Titel: im augenblick, history and the open, 32 min)

Beginn: 20 h

***

Der Wiener Dichter und Prosaautor Bodo Hell ist ein Tausendsassa: Am Mozarteum in Salzburg, seiner Heimatstadt, hat er Orgel studiert und in Wien an der Akademie für Musik und darstellende Kunst Film und Fernsehen, Philosophie, Germanistik und Geschichte. Danach entschied er sich jedoch schon bald für eine konsequente Schreibexistenz – was ihn freilich nicht daran hindern sollte, Sommer für Sommer als Senne auf dem Dachstein in der Steiermark zu verweilen (und zu arbeiten).

Ernst Jandl, der ebenso wie Friederike Mayröcker, Elfriede Gerstl oder Liesl Ujvary von der ersten Stunde an zu Hells Wiener Weggefährten zählte, schätzte den 1943 geborenen Autor als einen, dessen Hervorbringungen „mein Lesetempo verlangsamen, nicht die Tätigkeit meines Gehirns“. Diese Gegenläufigkeit von äußerer und innerer Geschwindigkeit ist ein Charakteristikum dieses geschichtsversessenen Nicht-Erzählers, der mit seltener Beobachtungsgabe und agilem Verknüpfungsgeschick seit über 40 Jahren an einem unerhörten Flecht-Werk aus Gedichten und assoziativen Prosastücken, Gemeinschaftsarbeiten und Essays, spitzfindigen Kunstkommentaren und detailverliebten Welterkundungen schreibt.

In jüngerer Zeit machte Hell, der sich nicht nur mit seinen Dachsteintexten einer lokalen Topographie verhaftet zeigt, vor allem mit den Bänden Nothelfer (Droschl, 2008) sowie Ritus und Rita (Droschl, 2017) auf sich aufmerksam: Kompendien von Heiligenlegenden, in denen Sprechrituale katholischer Provenienz auf profanere (kunst)historische und kulturelle Codes treffen. Dabei bleibt Hell zwar den Fakten verpflichtet wie nur irgendeiner, doch lässt er sich andererseits auch von Collage- und Montagetechniken leiten und gegebenenfalls belehren; webt überlieferte Lebensgeschichte und ausschweifende Einlassung temperamentvoll ineinander, um dem „Wundersamen eine Sprache“ zu verleihen, „der Verzücken und Skepsis gleichermaßen eingeschrieben sind“ (Anton Thuswaldner).

So halten Bodo Hells verbale Lauschangriffe, akustische Performances und aufmerkende Exzerpte ein kulturelles Gedächtnis wach und lebendig, nicht ohne das Althergebrachte aus Brauchtum und Tradition einer verschmitzten Revision zu unterziehen. Seine schier unerschöpfliche Neugier steht ihm dabei zur Seite: Botanik, Musikwissenschaft und Viehzucht gehören zu den Spezialgebieten dieses hellwachen Sprachkünstlers, dessen experimentierende Sachbücher sich wie immergrüne Spielwiesen ausnehmen, an der Schnittstelle zwischen sprachlichem Zeichen und Wunder der Natur: „denn jede neue Situation verlangt, dass man neue Termini (Fachbegriffe) verwendet: Daphne striata ist gleich Gamsröserl (Blüten rosa, Früchte rötlichgelb), Gamsröserl ist gleich Steinröserl, Steinröserl ist gleich eine andere Art von Seidelbast (Daphne mezéreum, Duft ähnlich Flieder und Nelken)“.

*

„der Einstieg aus einer weiteren HimmelsRichtung, sagen wir von Westen her, ins offene Geheimnisgebiet Dachstein könnte sinnvollerweise am Annentag (einem 26. Juli, dem traditionellen Almbesuchstag) vom salzburgischen Annaberg aus (versteht sich) erfolgen, etwa über die Loseggalm der Familie Kendlbacher (Langfeldgut), bestens betreut und wie auf der nahen Sulzkaralm mit weiblicherseits eigens hergestelltem Käse versorgt (gewiß sollte man in beiden Fällen kleine Mitbringsel mit dabei haben, ‚nicht mit leeren Händen’: heißt nach wie vor die Devise, und nicht nur mit Bargeld kommen, denn auch wenn sich das Almleben stark verändert hat, ist man doch immer noch über liebevolle, vielleicht sogar praktische Präsente entzückt, wer zur Zeit oben tätig ist und was sich hinaufzutragen schickt, könnte im Tal erfragt werden).“ (Tyrolia, 2018)

Bodo Hell, 1943 Salzburg, lebt in Wien und am Dachstein, Prosa, Radio, Theater, Fotos, Almwirtschaft (40 Sommer), Bücher zuletzt: Nothelfer Droschl Essay 2010, Nachsuche krill 2012, Omnibus Droschl 2013, MATRI MITRAM Engelsgespräche/Bildersturm mit Norbert Trummer, bibliothekderprovinz 2014, Landschaft mit Verstoßung Klangbuch mit Friederike Mayröcker und Martin Leitner, mandelbaum 2014, Stadtschrift (Fotos und Texte) bibliothekderprovinz 2015, kein Maulwurfshügel (topo-grafische Semmeringbilder, mit Norbert Trummer) bibliothekderprovinz 2016, Ritus und Rita Droschl Essay 2016, Kunstschrift (90 Positionen von Abramovic bis Zumthor) bibliothekderprovinz 2017, Parallelprosa mit Insel Werd mit Zsuzsanna Gahse, Edition Thanhäuser 2017, Wilder Dachstein (mit E.Wallnöfer und P. Kubelka) Pustetverlag April 2018.

ATTICO

im Haus der Camaro-Stiftung

Potsdamer Straße 98a (Backsteingebäude im 2. Hof ganz hinten)

10785 Berlin

4. Stock, Fahrstuhl auf Anfrage

DANTES DIÄT

Lesung und Gespräch mit Sergio Raimondi

Unter Mitwirkung von Timo Berger und Peter Holland

Datum: 11/02/2018

Uhrzeit: 20:00 h

Ort: Das Attico

Foto: Timo Berger

Mit seinem „kommentierten Wörterbuch“ schreibt Sergio Raimondi, der zu den wichtigsten lateinamerikanischen Dichtern gehört, seit Jahren an einem enzyklopädischen Weltgedicht, von dem Auszüge auch in deutscher Sprache publiziert wurden. (Berenberg, 2012) Das Interesse des 1968 geborenen Argentiniers für ungewöhnliche poetische Idiome geht jedoch bereits auf seine erste Gedichtsammlung, POESIA CIVIL, zurück, die nun in einer erweiterten Neuauflage bei Reinecke &Voss (2017) erschienen ist.

„Poesía civil“, das ist kein Relikt aus der Mottenkiste der engagierten Literatur, es ist ein längst vergessen geglaubter Ehrentitel für Gedichte, die Notiz nehmen von allem, was um sie herum geschieht und hinter ihren Rücken beschlossen wird, die sich über die Schwelle des eigenen Erfahrungshorizonts wagen, um mit ökologischen, soziologischen und gesellschaftlichen Realitäten Kontakt aufzunehmen. Fallstudien globaler wirtschaftlicher Zusammenhänge treffen in Raimondis Gedichten auf harte Arbeits- und Alltagsrealitäten, aus Konzepten und Paradigmen politischer und ökonomischer Systeme gewinnt er Allegorien des Poetischen. Wenn er die romantische Poesie einer kapitalismuskritischen Lektüre unterzieht oder einen technischen Herstellungsprozess mit allen Details wiedergibt, hat dieser Dichter etwas von einem realistischen Phantasten, dem kein Gegenstand zu sachlich ist, um nicht auch ein sinnliches Potential daraus zu schlagen.

So ist in Raimondis Gedichten dem „Meer als Fanggrund“ ebenso zu begegnen wie dem „Klempner“ überkommener „ästhetischer Postulate“, der tollkühnen Grille, die vom Gesang nichts wissen will ebenso wie toxischen Transzedenzerlebnissen. „Ist der Dichter schon wach oder schläft er noch?“ Wie macht sich die „Abnahme roter Blutkörperchen“ in den Bilanzen der Dichtkunst bemerkbar? Engagiertheit scheint für diesen Dichter auch ein Synonym für strukturelle Verstrickung und dichterisches Denken erweist sich als höchste Bürgerpflicht – unter Verzicht auf Berichterstattung von den Krisenherden des eigenen Ich.

Noch lieber als in den Verästelungen globaler Geographie bewegt sich Raimondi übrigens in den Kellern des kollektiven Gedächtnisses von Bahía Blanca, seiner zwischen Pampa und Meer im östlichen Landesteil gelegenen Heimatstadt. Hier, wo Politik gemacht und Poesie geschrieben wird, tradiert und erinnert, gelebt oder „einen ganz privaten Tod“ gestorben, findet Raimondi Welt genug, um ein Dichterleben zu füllen. So ist es nicht weniger als ein Ereignis, wenn er der Hafenmetropole nun den Rücken kehrt, um ein DAAD-Stipendium in Berlin anzutreten: Im Attico widmen wir dem soeben angereisten Autor zusammen mit seinem Übersetzer Timo Berger sowie seinem Verleger Peter Holland einen zweisprachigen, deutsch-argentinischen Abend. „Noch sind die Werkzeuge nicht fertig“, aber: „Die Zukunft existiert“.

***

Dantes Diät

Die Diätetik müsste sich fragen, wie ein Dichter,

dessen ganze Ernährung auf Eiern beruht

(der Legende nach mit einer Prise Salz),

während so langer Zeit derart viele fein austarierte

Verse produzieren kann. Die geschlossene Struktur

des Werks mag ihm zweifellos ein Ansporn sein:

Es geht nicht darum, sich dem Nichts zu nähern (oder

doch, nur ist dieses Nichts darin genauso angelegt).

Vielleicht müsste man das Verhältnis zwischen

dem Energiegehalt und dem Volumen mitbedenken,

das diesem Nahrungsmittel, wenn man es mit Fleisch

vergleicht, einen Vorteil verschafft. Die Wissbegierigen

müssten sich also scheinbar abwegigen Fragen stellen

und sich eine Zeit lang der Analyse der Verse widmen,

um den Schub zu erkennen, den jede Terzine

gemäß dem Stufenaufbau einer Rakete erzeugt

und auf die folgende abfeuert, worauf einst ein Russe

aufmerksam machte; das nur zur Anregung,

denn ein Ei, das ist hinlänglich bekannt,

enthält den Keim eines neuen Lebewesens und

die Stoffe, von denen es sich ernährt. Allerdings sind

die meisten dieser Wesen für gewöhnlich Vögel.

(Übersetzung: Timo Berger)

*

La dieta de Dante

La dietética debería preguntarse cómo un poeta

que basaba toda su alimentación en el huevo

(con una pizca de sal, según cuenta la fábula)

produjo tal cantidad de versos en forma regular

durante un tiempo considerable. La estructura

cerrada de la obra sin dudas fue un aliciente:

no se trataba de avanzar hacia la nada (o si,

pero en todo caso la nada también había sido

prevista). Tal vez habría que tener en cuenta

la relación entre contenido energético y volumen

que favorece a este alimento si se lo compara,

per ejemplo, con la carne. En fin, los estudiosos

deberían entrar en cuestiones al parecer ajenas

y dedicarse por un tiempo al análisis de los versos

para corroborar, come un ruso señaló alguna vez,

el impulso con el que cada terceto presupone

y dispara al que le sigue según el modelo de fases

de un cohete espacial; es sólo una sugerencia,

pero la célula del huevo, es más que conocido,

contiene el germen de un nuevo ser y las sustancias

de las cuales se podría nutrir. Por otra parte,

un gran porcentaje de esos seres suelen ser aves.

*

Sergio Raimondi (*1968 in Bahía Blanca) ist Schriftsteller und Dozent für zeitgenössische Literatur an der Universidad Nacional del Sur. Er war Mitglied der Dichtergruppe Mateístas, die in den 1980er und -90er Jahren ihre und andere Gedichte verbreitete, indem sie diese in den Straßen von Bahía Blanca an die Wände schrieb. Nach seinem literaturwissenschaftlichen Studium wurde er am Hafenmuseum in Ingeniero White tätig und engagierte sich mehrere Jahre in der Kulturpolitik. Weiterer Titel in deutscher Übersetzung: Für ein kommentiertes Wörterbuch (Berenberg, 2012). 2018 ist er Gast des Berliner Künstlerprogramms. (DAAD)

Timo Berger (*1974 in Stuttgart) ist Autor und Übersetzer zeitgenössischer lateinamerikanischer Literatur. Er lebt als freier Journalist, Herausgeber und Kurator in Berlin. Zusammen mit Rike Bolte gründete er 2006 das lateinamerikanische Poesiefestival „Latinale“. Zuletzt erschien seine Übersetzung des Romans “Kryptozän” von Pola Oloixarac (Wagenbach, 2016) sowie die Übertragung einer Lyrikauswahl von Luis Chaves unter dem Titel „Während ich aus den Minusgraden zurückkehre und eine beiläufige Bemerkung vortäusche“ (Schiler, 2017). Mit Sergio Raimondi verbindet ihn eine langjährige Freundschaft und übersetzerische Zusammenarbeit.

Peter Holland (*1982 in Tübingen) lebt als Verleger, freier Lektor und Literaturvermittler in Berlin. Organisator von Lesungen, Verlagspräsentationen, Ausstellungen und Buchbinde-Werkstätten.

4. Stock, Fahrstuhl auf Anfrage

********

„die Dichtung, eine äußerst heikle Angelegenheit“, S. Raimondi

„VON GEISTERN VOLL UND SINNEN”

Zwei Abende für Oskar Pastior (1927-2006)

mit Oswald Egger, Paul Jandl, Dagmara Kraus, Michael Lentz, Ulf Stolterfoht, Sissi Tax und Ernest Wichner

Startdatum: 18/12/2017

Enddatum: 19/12/2017

Uhrzeit: 19:30 h

Ort: Das Attico

Foto: Oskar Pastior in Lana, 1987

***

Ob er sich anschickte, das Feld der poetischen Ausdrucksweisen in Gedichtgedichten neu zu vermessen oder Wilhelm Müllers berühmtesten Liederzyklus als Leitfaden für eine Reise in die rumänische Kindheit nützte, ob er Villanellen, Vokalisen, Gimpelstifte, Palindrome oder Sestinen verfasste: Stets war Oskar Pastior, im rumänischen Hermannstadt (Siebenbürgen) geboren und nach seiner Übersiedelung aus Rumänien jahrzehntelang in Berlin beheimatet, an der Erweiterung und Bereicherung literarischer Möglichkeiten interessiert. Mit den Mitstreiterinnen und Mitstreitern von „Oulipo“ verband ihn die Lust an der contrainte; in experimentellen Versuchsanordnungen ließ er flüchtige Verheißungen aufleuchten und auch innerhalb enger formaler Schemata blieb sein Schaffen von großer sprachschöpferischer Verve.

Seit seinen Anfängen Mitte der 60er Jahre hat Pastior einen weiten Weg zurückgelegt. Von der ungeliebten Kooperation mit einem „ganzen Staats- und Gesellschaftszusammenhang“ zu ideologisch korrekten Reimen gezwungen, schulte und schärfte er nach und nach seine eigenen ästhetischen Werkzeuge und ließ jeden Instrumentalisierungsversuch an sich abprallen. Der Rede von der „Würde des Worts“ zog er „das Würde des Worts“ vor, „die wandelbaren Möglichkeits- und Zukunftsformen der Sprache“. Besessen von den inneren Ordnungsbildungen und poetischen Eignungen bestehender und erfundener Idiome, war ihm keine Wortverdrehung zu gewagt und jede Verfahrenheit Teil eines neuen Repertoirs. Poetische Vielsprachigkeit pflegte er, wie schon sein in Czernowitz geborener Vorläufer Paul Celan, als eine Art Muttersprache. Als Übersetzer fand er immer neue Zugangsweisen zu kanonisierten Texten und blieb doch der Tradition verhaftet, mit der er seine ureigenen Kämpfe ausfocht. Auch wenn sein forschender Geist den ganzen Spielraum poetischer Gesten beanspruchte, galt sein Einsatz niemals bloß der Meisterschaft: In seinen sprachlogischen und grammatischen Volten lag eine Dringlichkeit und mit seiner Weigerung, die Beschränkungen vorgefertigter Sprechweisen anzuerkennen, machte er gesellschaftliche Zwangslagen transparent.

Pastior, dessen Verstrickungen mit dem rumänischen Geheimdienst erst posthum zum Gegenstand von Debatten wurden, war vertraut mit den Mechanismen von Zensur und Selbstzensur. Schon als ganz junger Mann sei ihm die „Sprache zerbrochen im Lager“, erzählte er Herta Müller, und der Ausgleich dieses Verlusts war der Auftrag, den er in unzähligen Anläufen „vom Sichersten ins Tausendste“ manövrierte. Was immer er sich ausdachte, ein Höricht, einen Krimgotischen Fächer, ein rückläufiges Heimataggregat, behauptete unverrückbar seinen Platz in einer dadurch veränderten poetischen Welt. So lebte er, der sich hineingewagt hatte wie nur wenige in das „geisterreich einer naturwissenschaft zwischen ziffer und zahlwort, buchstabe und position, sprache und alphabet“, gleichsam im Transitraum der Worte, zuweilen so sehr in seine Vorhaben vertieft, dass kein Weg mehr an der Methode vorbeiführte, dafür aber die Methode immer weitere Möglichkeiten freisetzte.

„Dass ein Debüt, das wirklich eines wäre, dem Involvierten nie mehr oder immer nur bevorsteht (so wie die Geburt, so wie der Tod)“, hat Pastior im Begleitwort zum ersten Band der 2003 begonnenen Hanser-Werkausgabe formuliert. Und er beschreibt darin auch, wie er sein eigenes Debut im Zuge der politischen Wirren, die dem Umzug nach Deutschland vorausgingen, regelrecht verpasst hat, was ihm jedoch die Chance gab, lebenslang am Status des Debutanten festzuhalten. „Also wart ich wohl zur Zeit noch immer auf mein zweites, grundsätzlich nächstes Debut; stecke demnach immer noch im ersten fest wie mittendrin.“ Gibt es eine bessere Bedingung, um mit jedem Buch über sich hinauszuwachsen?

Im Oktober dieses Jahres hätte sich Pastiors Geburtstag zum 90. Mal gejährt. Das Attico nimmt dieses Datum zum Anlass, um „die seinsfrage“ noch einmal zu stellen, „in welchem text ich neunzehnhundertsiebenundzwanzig bis tausendneunhundertsiebenundzwanzig geboren bin“ und Oskar Pastiors Werk mit poetologischen Überlegungen, essayistischen Annäherungen und persönlichen Erinnerungen zu ehren. Und, nicht zu vergessen, ein Fest zu feiern: mit Freundinnen und Freunden, Expertinnen und Experten, DebütantInnen und Weggefährten sowie einem eigens für diesen Anlass verfertigten Advent-Kranz von Gedichten.

Mit freundlichem Dank an das Rumänische Kulturinstitut Berlin und den Hanser Verlag

***

Programm:

18. 12. 2017, 19.30 Uhr

Begrüßung, Einführung: Theresia Prammer

„Alles steht ja drin, das ist ihr springender Punkt“

Ernest Wichner und Ulf Stolterfoht erinnern an Oskar Pastior und stellen die laufende Werkausgabe (Hanser) vor

Pause

Michael Lentz: „Mein Pastior“

Gedichte & Kommentare

19. 12. 2017, 19.30 Uhr

Begrüßung: Theresia Prammer

„auf eine exemplarische Weise kein bissel exemplarisch zu sein“

Hommagen und Interventionen

Moderation: Paul Jandl

mit Oswald Egger, Dagmara Kraus und Sissi Tax

sowie einem „Gruß“ von Marcel Beyer

Pause

„Alles in der Zeit ist etwas anderes“.

Paul Jandl spricht mit teilnehmenden Autorinnen und Autoren über Oskar Pastior, sein Werk, seine Poetik und die Fragen, die ihn bewegten

Lieblingsgedichte und Weihnachtsumtrunk

***

ich bin ganz von ansichten

völlig von ansichten

voll bis zu den

ansichten

und mir das ferse ins gesicht

weil ich bin ganz von denen

vollen geistern ins gesicht

das voll ist bis zu allen

guten socken und sonstigen

garlics

weil ich mich hängen glosse

bis zu den zungen

voll von denen ansichten

und bis aufs blut

von geistern voll und sinnen

mich voll in die augen verlasse

weil ich bin völlig hin

von jenen gewissen

fassungen

gerissen

Aus: Lesungen mit Tinnitus (Hanser, 1986)

***

Teilnehmerinnen und Teilnehmer:

Oswald Egger, geboren 1963 in Lana, Südtirol. Professor für „Sprache und Gestalt“ an der Muthesius Kunsthochschule in Kiel, lebt auf der Raketenstation Hombroich in Neuss. Zuletzt erschienen „Die ganze Zeit“ (2010), „Euer Lenz“ (2013), Harlekinsmäntel und andere Bewandtnisse (2017) und „Val di Non“ (2017). Das in der Hombroicher Edition „Das böhmische Dorf“ von Oswald Egger herausgegebene Buch „Gewichtete Gedichte“ (2006) war die letzte Publikation Oskar Pastiors zu Lebzeiten.

Paul Jandl, geboren 1962 in Wien, studierte Germanistik und Philosophie in Wien. Kulturjournalist und Literaturkritiker bei der Neuen Zürcher Zeitung.

Dagmara Kraus, geboren 1981 in Wrocław, Polen. Veröffentlichungen von Gedichten und Übersetzungen. 2012 veröffentlichte sie bei kookbooks ihren Debütband „kummerang“. Im selben Jahr erschienen unter dem Titel „Wir Seesterne“ ihre Übersetzungen von Gedichten Miron Białoszewskis. 2015 erschien bei kookbooks der Band „das vogelmot schlich mit geknickter schnute“, 2016 kam bei „roughbooks“ der Band „wehbuch (undichte prosagen)“ heraus. Dagmara Kraus lebt in Berlin.

Michael Lentz, Autor und Musiker, lebt in Berlin.

Ulf Stolterfoht, geboren 1963 in Stuttgart, lebt in Berlin. Lyriker und Übersetzer. Zuletzt: „was branko sagt“, Ostheim/Rhön: Peter Engstler Verlag 2014 und „neu-jerusalem“, Berlin: kookbooks 2015. Stolterfoht ist Knappe der Lyrikknappschaft Schöneberg und betreibt den kleinen Verlag BRUETERICH PRESS.

Sissi Tax, geboren 1954 in der Steiermark, lebt seit 1982 in Berlin. Sie hat ein Buch über Marieluise Fleiszer geschrieben, Getrude Stein – gemeinsam mit Oskar Pastior – und David Markson übersetzt. Die Titel ihrer im Droschl Verlag erscheinenden Prosatrilogie lauten: ‘manchmal immer’, ‘je nachdem’, ‘und so fort’, der Trilogie vierter Band:’ vollkommenes unvollkommenes’. Der Titel des fünften Bandes wird lauten: ‘stumm filme schauen.’ 2017 erschien das Buch: ‘the looks, not the books’ im Institut für Buchkunst, Leipzig. Sissi Tax ist Mitglied des Köflacher Vereins zur Rettung des Umlauts, der Forschungs-Gruppe Winchester’73 und des FC Movie Berlin.

Ernest Wichner, geboren 1952 in Guttenbrunn (Zǎbrani), Banat, Rumänien. 1975 ausgewandert in die Bundesrepublik Deutschland, lebt seit 1976 in Berlin. In Berlin Studium der Germanistik und Politologie, seit 1987 tätig im Literaturhaus Berlin, seit 2003 dessen Leiter. Zuletzt veröffentlichte er die Gedichtbände: Neuschnee und Ovomaltine, Berlin, 2013; „bin ganz wie aufgesperrt“, Heidelberg 2013; Rückseite der Gesten, Springe 2003. Letzte Übersetzungen: Mircea Cărtărescu: „Die schönen Fremden“, Wien 2016; Varujan Vosganian: „Das Spiel der 100 Blätter“, Wien 2016; Daniel Bǎnulescu: „Der Teufel jagt nach deinem Herzen“, Ludwigsburg 2017. Ernest Wichner ist Herausgeber der im Carl Hanser Verlag erscheinenden Werkausgabe Oskar Pastiors.

4. Stock – Fahrstuhl auf Anfrage

Der Eintritt ist frei!

********

„Und dann hat er mir vehement widersprochen und erzählt, wie er sich im Lager aus grünen Wollhandschuhen, aufgetrennter Wolle, ein Tannenbäumchen gemacht hat und dass also die Tanne nicht das ist, was ich sage, und dass man an die Tanne glauben kann, ohne an Weihnachten zu glauben, und dass die Tanne, also so in dieser Zeit im Lager, dass dieser Weihnachtsbaum der letzte Halt war.“ Herta Müller im Gespräch mit Jürgen König

WAS FÜR SÄTZE

Ilse Aichinger (1921-2016)

Lektüren und Erinnerungen mit Elke Erb, Hannah Markus, Marion Poschmann, Monika Rinck, Daniela Strigl und Reto Ziegler

Datum: 23/03/2017

Uhrzeit: 18:00

Ort: Schraderhaus, Täubchenweg 26, 04317 Leipzig

Im vergangenen Herbst ist Ilse Aichinger verstorben, die zu den singulären Erscheinungen der deutschen Nachkriegsliteratur zählt. Einer „größeren Hoffnung“ ebenso wie einem anarchistischen Zorn über die Welt verpflichtet, suchte sie nach einer Form des Erzählens, durch die den Wörtern „die Lautlosigkeit zurückzugewinnen sei, aus der sie entstanden sind“. Damit einher ging das Misstrauen gegen die „besseren Wörter“ und gegen den redundanten Einsatz von Rede und Selbstrede. Viel eher schöpfte Aichinger ihr Sprechen aus der Reduktion auf eine Poetik, die ein persönliches Ich zurücknimmt und ihr Maß an der Präzision und Klarheit der Beobachtung nimmt: an einem „Zustand zu schreiben, in dem sich innere und äußere Genauigkeit deckt”. In ihren Gedichten und Prosastücken, Hörspielen und Interviews formulierte Ilse Aichinger immer wieder eine Haltung des Schweigens und der Diskretion, die die Nähe zum eigenen Verschwinden gehütet hat, als wäre es die wiederholte Einübung in den Abschied. In der Zeit des Krieges hielt sie sich mit ihrer jüdischen Mutter jahrelang versteckt, während die Großmutter sowie die Geschwister der Mutter in den Konzentrationslagern starben. Aichingers Schwester konnte mit einem letzten Kindertransport nach England fliehen. Diese Erinnerung und eine wachsame Beobachtung der Zeitgeschichte verpflichteten die Autorin zu einem Erzählen des lautlosen Zuhörens und Zuschauens, das gegen die Zumutungen des Daseins nüchtern revoltiert und die Erfahrung des Endes wandelt in Erkenntnis und Form. „Wenn wir es richtig nehmen, können wir, was gegen uns gerichtet scheint, wenden, wir können gerade vom Ende her und auf das Ende hin zu erzählen beginnen, und die Welt geht uns wieder auf.“

An Ilse Aichinger und ihr Werk wollen wir in einer langen Nacht der Lektüren, Kommentare, Gespräche und Filmbeiträge erinnern. Mit Elke Erb, Hannah Markus, Marion Poschmann, Monika Rinck, Daniela Strigl und Reto Ziegler.

Der Eintritt ist frei! In Zusammenarbeit mit Christine Vescoli / Literatur Lana

***

Heu,

Heu in den Kinderscheuern,

wo zu verbrennen

oder sich für immer zu verlieren

gleich leicht ist.

Gebündeltes Heu,

Heu auf den Feldern,

Heu als die bei der tödlichen Vielfalt

der Möglichkeiten gerade so

zueinander gegebenen Buchstaben,

diese Richtung,

aber keine andere.

Heu, das im Wind fliegt,

auf den dürren Stoppeln bleibt,

für immer von den anderen getrennt,

das den Schnee erwartet,

der ihm den Himmel nehmen wird,

sein unbewegtes, mattes Ebenbild.

Die Gewißheit, daß es keinen Trost gibt,

aber den Jubel,

Heu, Schnee und Ende.

Aus: Verschenkter Rat, 1978, Fischer Verlag

Hochgestimmt, ohne hochtönend zu sein, singt Michael Donhausers Nachdichtungsversuch Waldwand das Lied einer vergangenen Zeit als beinahe absatzloses Echo auf ein zwar allseits bewundertes, aber kaum gelesenes Werk: Adalbert Stifters Witiko (1867). Seinem Vorbild nicht von der Seite weichend, zeichnet Waldwand die Geschichte seines Helden, des besonnenen Reiters Witiko, bis hin zur Gründung des Adelsgeschlechts der Witigonen Schritt für Schritt nach, ohne sich dabei einer anderen Sprache als jener der vorliegenden Erzählung zu befleißigen. So strebt der Dichter als Chronist (der auch Chronist des Chronisten ist) nicht nach der überblickenden Geste des Wissenschaftlers, die von außen an das Werk herantritt, sondern geht so lange und behutsam mit dem Gelesenen mit, bis die Lektüre ihrerseits eine fort zu schreibende Erzählung ergibt. Dank dieser eigentümlichen, episch verwandelnden Herangehensweise, die der Durchdringung näher als der Einfühlung steht und auch das Ungereimte weiterträgt, wird Michael Donhausers Zweitschrift der Originalschöpfung gerecht, gerade indem er ihre Erfahrung wiederholt und ihr Geheimnis intakt lässt. „Ja, es geschehen Zeichen und Wunder, und Mächte wachsen und vergehen.“

Wenn vergehende Zeit in einen Jahrestag mündet, besteht aller Anlaß zum Feiern: Anlässlich des 60. Geburtstages von Michael Donhauser wollen wir uns, mit Freunden und Gästen, Trinksprüchen und Gedichten sowie der gerade erschienenen Paraphrase des Witiko, im Attico (sic!) zusammensetzen.

Umschlagbild: Waldwand, Matthes & Seitz, November 2016

***

„Immer wieder habe ich in diesem breit angelegten Werk Abschnitte gelesen, in denen Stifter sprachlich etwas zustößt, was ein gestalterischer Wille allein nicht hervorbringen kann.“ M. Donhauser

***

Michael Donhauser, geboren 1956 in Vaduz (F. Liechtenstein), studierte 1976 – 1983 Germanistik und Romanistik in Wien. Abschluss mit einer Arbeit zu den deutschen Übersetzungen von Charles Baudelaires „Fleurs du Mal“. Seit 1986 Veröffentlichungen von Gedichten sowie Erzählungen und einem Roman. Nach 1996 zudem essayistische Arbeiten, unter anderem zur Poetik in Werken der Literatur und Kunst. Gelegentlich Übersetzungen aus dem Französischen (Arthur Rimbaud, Francis Ponge). Zuletzt erschienen: Schönste Lieder. Urs Engeler Editor. Weil am Rhein 2007; Nahe der Neige. Urs Engeler Editor. Weil am Rhein 2009; Variationen in Prosa. Matthes & Seitz Berlin. Berlin 2013; Waldwand. Eine Paraphrase. Matthes & Seitz Berlin. Berlin 2016. Michael Donhauser lebt hauptsächlich in Wien.

DER EINTRITT IST FREI!!

Unter kulinarischer Mitwirkung von „Literatur Lana”

von und mit Brigitta Falkner

Aus: TOBREVIERSCHREIVERBOT – Palindrome

Das Werk der Wiener Dichterin Brigitta Falkner, in dem Texte, Zeichnungen, Fotos, Kurzfilme und Comics einander wechselseitig erhellen, unterwirft sich regelhaften Schreibverfahren mit einer großen Ungezwungenheit sowie mit sicherem Instinkt für aberwitzige Fügungen und eingeschliffene Denkgewohnheiten. So erscheinen die Palindrome, Lipogramme und Anagramme in Tobrevierschreiverbot (1998), Fabula Rasa oder Die methodische Schraube (2001) und Bunte Tuben (2004) im Licht materialanalytischer Kombinatorik, während die aus realen Materialien kombinierten und sukzessive abfotografierten Spielformen der Populären Panoramen (2010) stets eine zugrundeliegende Grammatik erkennen lassen. In den schon älteren Comics schließlich erstrecken sich Falkners Sprachsensoren hintersinnig über Manifestationen des Alltäglichen, etwa wenn sie falsche Versprechen aus kommerziellen oder ideologischen Zusammenhängen treffsicher durch hellhörige Verbalattrappen entlarvt. So sucht sie das Individuelle im Seriellen, das Stereotype im Subjektiven sowie das Substituthafte im Authentischen auf, kurz: erntet stupend die Stilblüten, mit denen sich ein Verweilen in festgefahrenen Verhaltensmustern zu Sinn und Substanz zurechtlügen läßt. In ihrem aktuellen Projekt Strategien der Wirtsfindung richtet die Autorin ihren Blick auf mikroskopische Verschiebungen innerhalb bewusst gewählter Ausschnitte oder Sichtfenster, in denen sich ein beinahe blickdichtes, phantastisch vielschichtiges Geschehen entspinnt. Text und Bild stehen in einem parasitären Verhältnis, wobei das geheime Treiben der Zeichen durch die Feder der Zeichnerin über sich hinauswächst.

Im Attico wird Brigitta Falkner audiovisuelle Arbeiten aus den letzten Jahren, Kurzfilme und animierte Bildtexte zeigen.

Foto: privat

Brigitta Falkner, geboren 1959 in Wien, lebt in Wien. Sie ist Autorin von Büchern, Kurzfilmen, Comics und Zeichnungen. Ihre Veröffentlichungen umfassen unter anderem die folgenden Bände: Anagramme Bildtexte Comics (Das fröhliche Wohnzimmer 1992); TOBREVIERSCHREIVERBOT – Palindrome (Ritter Verlag 1996); Fabula rasa oder Die methodische Schraube (Ritter Verlag 2001); Bunte Tuben (Urs Engeler Editor 2004); Populäre Panoramen I (Klever Verlag 2010). Mit ihrem bildnerischen Werk war sie auf zahlreichen Sammel- und Einzelausstellungen vertreten (zuletzt: Literaturhaus Graz 2015, Literaturmuseum Wien 2016). Sie wurde ausgezeichnet mit dem Heimrad-Bäcker-Preis 2010, dem Preis der Stadt Wien für Literatur 2011 sowie dem Preis für Textfilm made in Austria 2014. Ihr Buch Strategien der Wirtsfindung erscheint im kommenden Frühjahr bei Matthes & Seitz in der Reihe „Naturkunden“.

IL MESTIERE DEL CRITICO

Conversazione con Pier Vincenzo Mengaldo con la partecipazione di Roberto Galaverni

In italienischer Sprache!

Datum: 03/10/2016

Uhrzeit: 20:00 h

Ort: Das Attico

Foto: Helge Renner

Negli ultimi decenni l’opera critica di Pier Vincenzo Mengaldo si è imposta in Italia forse come nessun’altra per autorevolezza, competenza, credibilità. Le sue edizioni commentate, le analisi testuali, gli interventi di natura più militante rappresentano un riferimento d’importanza fondamentale, non solo per quanto riguarda l’ambito comunque elettivo della letteratura italiana, ma anche, ad esempio, la poesia e il romanzo europei o il linguaggio della critica d’arte. Di volta in volta, ha saputo accordare la puntualità filologica, le conoscenze specifiche dello storico della lingua, la sensibilità per la grana stilistica di un autore, alla consapevolezza dell’integrale responsabilità etico-politica del gesto critico verso il tempo presente. I suoi lavori su Dante, Boiardo, Nievo, Leopardi, Pascoli, Levi, Calvino e sulla poesia italiana del Novecento, costituiscono delle autentiche pietre miliari negli studi d’italianistica. In dialogo con Roberto Galaverni, Mengaldo parlerà del mestiere del critico, nonché dei suoi studi, libri, passioni e maestri.

Pier Vincenzo Mengaldo (Milano 1936) è uno dei più riconosciuti e apprezzati critici letterari italiani. Ha insegnato Storia della lingua italiana all’Università di Padova, dove tutt’ora risiede. Dal punto di vista storico-linguistico, filologico e critico, ha lavorato in particolare sul Medioevo, il Quattrocento, l’Ottocento e il Novecento italiani. Ha curato edizioni delle Opere volgari di Boiardo (Laterza 1962), del De vulgari eloquentia di Dante (Antenore 1968) e dei Sonetti di Rustico Filippi (Einaudi 1971). A Boiardo e a Dante ha dedicato anche due studi monografici: La lingua del Boiardo lirico (Olschki 1963) e Linguistica e retorica di Dante (Nistri-Lischi 1978). Ha pubblicato inoltre Gli incanti della vita. Studi sui poeti italiani del Settecento (Esedra 2003), due volumi su Nievo, L’epistolario del Nievo: un’analisi linguistica (Il Mulino 1987) e Studi su Ippolito Nievo. Lingua e narrazione (Esedra 2011), una raccolta di Studi su Salvatore Di Giacomo (Liguori 2003), un’Antologia leopardiana (Carocci 2011, in due volumi) e un’Antologia pascoliana (Carocci 2014). È autore anche di due monografie leopardiane, Sonavan le quiete stanze. Sullo stile dei “Canti” di Leopardi (Il Mulino 2006) e Leopardi antiromantico e altri saggi sui “Canti” (Il Mulino 2012), e di una raccolta di Saggi pascoliani (Patron 2015). Per quanto riguarda il Novecento ha curato la fondamentale antologia Poeti italiani del Novecento (Mondadori 1978) e ha pubblicato numerosi studi: le quattro raccolte saggistiche La tradizione del Novecento (rispettivamente Feltrinelli 1975; Vallecchi 1987, nuova edizione Einaudi 2003; Einaudi 1991; Bollati Boringhieri 2000), Storia della lingua italiana. Il Novecento (Il Mulino 1994), Profili di critici del Novecento (Bollati Boringhieri 1998) e la raccolta di scritti Per Vittorio Sereni (Aragno 2013). Da ricordare anche i due volumi di analisi testuali Attraverso la poesia italiana e Attraverso la prosa italiana (Carocci 2008). Ai lavori d’italianistica vanno poi aggiunti studi e interventi di natura diversa, tra cui Giudizi di valore (Einaudi 1999), Prima lezione di stilistica (Laterza 2001), Tra due linguaggi. Arti figurative e critica (Bollati Boringhieri 2005), La vendetta è il racconto. Testimonianze e riflessioni sulla Shoah (Bollati Boringhieri 2007), In terra di Francia. Balzac e altri (ETS 2010), Due ricognizioni in zona di confine (MUP 2015). Nel 1995 ha pubblicato una propria Antologia personale (Bollati Boringhieri).

«Dirò quel che dirò pur sapendo bene che il rifluire del passato nel presente può avvenire, ed essere fulminante, solo in modo puntiforme, non continuativo; le linee che tracciamo a congiungere quei punti privilegiati spesso sono arbitrarie. “Ma che sa il cuore? Appena un poco di quello che è già accaduto” (Manzoni)»

(da Giudizi di valore, Einaudi, 1999)

*****

Wie kaum ein anderes hat sich das Werk des Literaturkritikers Pier Vincenzo Mengaldo (Mailand, 1936) aufgrund seiner inhaltlichen Maßgeblichkeit, Sicherheit des Urteils und individuellen Glaubwürdigkeit in den letzten Jahrzehnten in Italien Gehör verschafft. Die von Mengaldo verantworteten kommentierten Werkausgaben, Textanalysen und militanten Betrachtungen gegenwärtigen literarischen Geschehens stellen einen unverzichtbaren Bezugspunkt für mehrere Generationen von Leserinnen, Kritikerinnen und Autorinnen dar. Das gilt keineswegs nur für den italienischen Sprachraum. Auch in Hinblick auf den europäischen Roman oder die Kunstkritik hat Mengaldo kritische Maßstäbe gesetzt. Mal für Mal gelang es ihm dabei, die Genauigkeit des Philologen, das spezifische Wissen des Sprach-Kundigen und die Sensibilität für die Stilschattierungen eines Autors in Einklang zu bringen, ohne das Bewußtsein für die, jeder kritischen Geste zugrundeliegende, ethisch-politische Verantwortung aus den Augen zu verlieren. Pier Vincenzo Mengaldos Arbeiten über Dante, Matte Maria Boiardo, Ippolito Nievo, Giacomo Leopardi, Giovanni Pascoli, Primo Levi, Italo Calvino sowie die italienische Dichtung des 20. Jahrhunderts sind aus der zeitgenössischen Italianistik nicht mehr wegzudenken. Im Gespräch mit Roberto Galaverni wird Mengaldo über Beruf und Berufung des Kritikers, seinen persönlichen Werdegang, seine Passionen, Bücher und Lehrmeister Auskunft geben.

«Ich werde sagen, was ich sagen muß, obwohl ich gut weiß, daß die Vergangenheit nur dann in die Gegenwart zurückfließen, uns schlagartig einholen kann, wenn dies punktuell, nicht kontinuierlich erfolgt. Die Linien, die wir ziehen, um jene hervorstechenden Punkte miteinander zu verbinden, sind oft willkürlich. „Was aber weiß das Herz? Nur einen Bruchteil dessen, was geschehen ist.“ (Manzoni)»

(aus: Giudizi di valore, Einaudi, 1999)

mit:

Birgit Kreipe und Farhad Showghi

sowie einem musikalischen Beitrag von Aurélie Maurin

Foto: Andreas Wassermann

—

In ihrem soeben erschienenen Gedichtband SOMA erkundet Birgit Kreipe die Schattenreiche der Erinnerung zwischen Wiederholung und Auflösung, Sediment und Sentiment. Hatte Sigmund Freud die Arbeit des Analytikers mit dem Ausheben von „Mauerresten“, „Bruchstücken“ und „Schriftzeichen“ verglichen, deren Herkunft ergründet und mit Sinn belehnt werden muss, evoziert Birgit Kreipes poetische Archäologie das Bild der Vergangenheit anhand einer Fülle atmosphärischer Splitter. In der Nachträglichkeit des Gedichts entfaltet das Gewesene seine eigene Lesbarkeit und bekleidet sich mit einer zusätzlichen Qualität, der ästhetischen. Jedoch wissen wir überhaupt, was wir in Gang setzen, wenn wir das „Nachtlicht“ der Sprache anknipsen und in uns aufsuchen, was anscheinend vergessen ist? Wie in jeder Analyse führt das Memorieren des Verborgenen auch ein Moment der Erkenntnis im Schlepptau, und die schlummernden Schätze, die der Spaten zutage fördert, tragen ein neues Geheimnis in sich.

Kein Ort übrigens, der für solche Grabungen besser geeignet wäre als die jahrtausendealte römische Metropole, an deren Beispiel Kreipe die Ambivalenzen von Aufdecken und Verstecken exerziert. Denn trägt der Eifer der Archäologin einerseits dazu bei, vormals Verschüttetes freizulegen, ist es andererseits gerade der Zustand des Verschüttetseins, der das kostbare Fundstück womöglich am besten konserviert: „unter der kirche ist noch eine kirche“, „jede schicht ein eigener traum“.

Birgit Kreipe, geboren in Hildesheim, studierte Psychologie und Germanistik in Marburg, Wien und Göttingen und lebt in Berlin. Neben ihrer klinischen Praxis veröffentlichte sie Gedichte in Zeitschriften und Anthologien. Als Einzeltitel sind erschienen: wenn ich wind sage, seid ihr weg (fixpoetry, 2010), schönheitsfarm (Verlagshaus J. Frank, 2012) sowie der jüngste Gedichtband SOMA (kookbooks, 2012).

—

Die behutsamen Skizzenbücher Farhad Showghis frappieren durch poetische Feineinstellungen in Hinblick auf eine Umwelt, in der nichts Alltägliches mehr selbstverständlich, und nichts Festgeschriebenes mehr eindeutig ist. Mit leisem Nachdruck stoßen sie vor in Wahrnehmungsbezirke, die vielleicht erst durch diesen Versuch oder Aufbruch in den Focus der Aufmerksamkeit geraten, wie um das Wagnis eines Sehens zu unterstreichen, das beim Rätselhaften, Unscheinbaren und Unbestimmten verweilt und dem Zweifelsfall ein Bleiberecht einräumt: „mit den Füßen stimmt etwas“. „Manche Bäume sind Lärchen.“

So wird eine ephemere Begebenheit mitunter erst durch ihre Beschreibung erahnbar, und das Beinahe-Unsichbare erhält durch den diskreten Fingerzeig des Dichters ein überraschendes Gesicht: „Gerade huscht etwas. Ein Das da! Weiter nach vorn. / Hin zur vergehenden Zeit. In dieser entstandenen Situation.“

Farhad Showghi, geboren 1961 in Prag, verbrachte seine Kindheit und Jugend in der Bundesrepublik und in Iran. Er studierte Humanmedizin in Erlangen und lebt seit 1989 als Psychiater, Psychotherapeut, Autor und Übersetzer in Hamburg. Er veröffentlichte unter anderem die Bände Die Walnußmaske, durch die ich mich träumend aß (Rospo 1988), Ende des Stadtplans (Urs Engeler Editor 2003), Die große Entfernung (Urs Engeler Editor 2008), In verbrachter Zeit (kookbooks 2014), sowie als Übersetzer, Ahmad Shamlu: Blaues Lied. Ausgewählte Gedichte. Persisch und Deutsch (Urs Engeler Editor 2002).

—

vertrauen, dieses nachtlicht

kaufte ich von einer sehr alten dame.

sie hob die brauen: was, kein schlaf?

dein herz kommt wohl von schlechten vorbesitzern!

stimmt, dauernd wache ich auf und frage:

und die luft? wie kommen wir dazu

uns an ihr festzuhalten?

(Aus: SOMA, kookbooks, 2016)

DIE WORTWÖRTLICHKEIT DER SPRACHE

Paulus Böhmer liest aus aktuellen und entstehenden Gedichten

Datum: 29/05/2016

Uhrzeit: 20 h

Ort: Das Attico

Paulus Böhmers überbordende Langgedichte werfen stets die Frage nach dem roten Faden auf, nach dem Anfang des Knäuels, von dem her das Ganze zu packen oder zu begreifen wäre. Diese Suche nach dem roten Faden stellt sich jedoch alsbald als der Beginn einer noch viel größeren Verstrickung heraus.

Bereits der vorangegangene Titel Am Meer. Am Land. Bei mir, an den Zum Wasser will alles. Wasser will weg anschließt, hatte eine weg-weisende Trennung der Erde in drei große Kontinente vollzogen: Wasser, Land und Bewusstsein. Mit dem zuletzt erschienenen Großgedicht hat dieses inklusive, um nicht zu sagen ozeanische Bewusstsein endgültig das Ruder übernommen, um, nur mit dem Kompaß der poetischen Rede ausgestattet, durch den Wellengang der Zeiten und Gezeiten zu navigieren. Dabei begegnet das sprachtrunkene Ich bald der eigenen Biographie, bald den Verwerfungen der Geschichte, durchstreift „die polymorphen Pfade des Eros“ ebenso wie die Untiefen des kollektiven Gedächtnisses. Denn das Exemplarische und Objektive ist Böhmers Sache nicht, lieber hält er sich an die Details oder sucht die Realität in ihren Spuren auf, denen er keineswegs traut: Wer nach mehr Anschaulichkeit verlangt, bekommt mehr Sprache, und wer von einer selbstzweckartigen Sprachdynamik ausgeht, wird durch aufrüttelnde Zeugnisse tatsächlicher Verbrechen bald eines Besseren belehrt.

So reihen sich Paulus Böhmers gleichsam dreidimensionale, in kein Schema zu pressende Bücher seit nunmehr 50 Jahren wild und wuchernd aneinander. Mit ihren Aufzählungen, Engführungen, Epiphanien und Refrains, ihrem rhythmischen Wechsel vom leisen Singsang zur rauschhaften Klage beschwören sie den Klangkörper eines Jahrhunderts als Chor von Gleichzeitigkeiten.

In die beunruhigende Formel, „dass die Wortwörtlichkeit der Sprache alles ist, was wir haben, und dass wir uns dagegen wehren müssen / mit allem, was wir haben“ hat Paulus Böhmer eine ganze künstlerische Ethik gelegt. Sie lässt ihn das Ringen um den Weltbezug der Sprache mit Herzblut und Ernst betreiben, aber auch der Freiheit des Spiels und der unübertroffenen Gestaltungskraft des Traums zu ihrem Recht verhelfen.

***

Am Anfang ließ Gott eine Scheidewand inmitten der Wasser

entstehen und schied so die Wasser unterhalb des Gewölbes

von den Wassern oberhalb des Gewölbes,

ließ dazu etwas Trockenes entstehen:

das war die Erde und das andere war das Meer – so verhindere Gott

schon zum Schöpfungsbeginn naseweise Kritiken

an seiner bereits eingeschlagenen Route: Gut und Böse undialektisch und

unauflöslich miteinander zu verpappen, im In-, im Aus-, im Umeinander

zu verklumpen, jedes Prinzip erst durch sein Gegenteil möglich.

So viel zur Entstehung des Brotneids, der Stänkerei, Zänkerei,

der Begehrnisse, Wollungen, Morde.

So kommt es, dass Oleg Jurjew „Gedichte schreibt, um zu erfahren,

wovon ich handle“,

dass Lothar Matthäus lernen muss, alleine zu leben,

und dass Gedichte noch viel schöner sind, als sie sind.

(Aus: Zum Wasser will alles. Wasser will weg, Peter Engstler, 2014)

Foto: Wolfgang Becker

Paulus Böhmer, 1936 in Berlin geboren, studierte Jura, Architektur und Germanistik, arbeitete u.a. als Stauden- und Ziergraszüchter, Reizwarenlieferant, Lektor und Werbetexter, von 1985 – 2001 leitete er das Hessische Literaturbüro in Frankfurt a.M. und war auch als Maler tätig. 2015 für sein letztes Versepos Zum Wasser will alles. Wasser will weg (Peter Engstler, 2014) mit dem Peter Huchel Preis ausgezeichnet, ist er ein Solitär der deutschsprachigen Literaturlandschaft. Weitere Publikationen von Paulus Böhmer: Wer ich bin (Edition Faust, 2014); Am Meer. An Land. Bei mir (Peter Engster, 2010) sowie die zwischen 2006 und 2011 erschienenen Kaddish-Bände (Schöffling Verlag). Monika Rinck schreibt über Böhmers Langgedichte: „Diese Gedichte sind mittig gesetzte flackernde Säulen, hoch rhythmische Bilderströme, die aus der ganzen Summe des Menschlichen, was das Unmenschliche mit einschließt, hervortreten. Hier sind es wieder die Erinnerung an die Shoa, die Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das Weiterleben, die Entfernung, die Nähe, die um Vorherrschaft ringende Gleichzeitigkeit, die im Gedächtnis herrscht, die das Schreiben in eine Heftigkeit versetzen – wie soll man damit aufhören, wenn man nie sagen kann: Es ist gut. Weil es eben nicht gut ist.” Paulus Böhmer, der in diesem Jahr seinen 80. Geburtstag feiert, lebt in Frankfurt am Main.

*****

„So, wie zuweilen Zaunkönige / ihr Nest bauen im Kopf eines Menschen, einfach so.” Paulus Böhmer

REISEN, AUCH WINTERLICH

Franz Josef Czernin liest und spricht mit Georg Oberhumer

Datum: 24/05/2016

Uhrzeit: 20 h

Ort: Das Attico

Nach seinem pfingstwunderlich anspielungsreichen Gedichtband zungenenglisch, visionen, varianten (2014) beschäftigt sich Franz Josef Czernin, der vielleicht kompromissloseste poetische Denker unserer Tage, erneut mit einem berühmten Quelltext: dem 1821/22 entstandenen Winterreise-Zyklus von Wilhelm Müller. Doch bewegten sich die Verse des vorangegangenen Bandes noch weitgehend im Rahmen der Anverwandlung, benennt der Autor seine aktuelle Aufgabe nun kurzerhand als „Verwandlung“. Dieses Verwandeln betrifft einerseits die in den Liedern vorgefundenen Motive, Themen und Gemütszustände – Ausgesetztsein und Todesnähe, Liebe und Scheitern, Schmerz und Verlust -, andererseits beruft es sich, über lexikalische Vorgaben hinaus, auf ein hochdifferenziertes Miteinander aus formalen Kriterien, selbstständigen Findungen und dynamisch aufgefassten contraintes. So üben sich Czernins eigenwillige Variationen, ein fremdes Werk bereisend und zugleich im Rückgriff bereichernd, auf eminent vielstimmige Weise in der Kunst des Verstehens, wobei an der Haltung des Dichters, eigener Neigungen und Zweifel eingedenk, stets auch das Gehör des Lesers partizipiert. Diese musikalische Methode macht an den Wortgrenzen keineswegs halt, sie bringt auch das Unterschwellige und Verschwiegene leise zur Geltung, nimmt von den Unschärfen der Überlieferung Notiz. Den kontrollierten Nachvollzug der Übersetzung hinter sich lassend, behauptet diese skrupulöse Weiterschrift somit ihren eigenen Weltbezug oder weist ihn, im Sinne einer „Poetik der Beständigkeit“, als gedichtgewordenen Rezeptionsvorgang nachdrücklich aus. Wo empirische Bewandtnisse auf literarische Narrative oder Gleichnisse treffen, fungiert die Dichtung als „kommunizierendes Gefäß“ (F. J. Czernin), und jede einzelne Übertragung wirft die Frage nach ihrem übergeordneten historischen Standpunkt auf. Proviant und Gefährtin der beiden Wandersleute ist, im Bannkreis „gepaarter Bahnen“, folgerichtig die Literaturgeschichte selbst, durch die Wilhelm Müllers Lieder, „stets verbrieft an andrer stelle“, schon seit geraumer Weile als Klassiker geistern. Wie es also zugeht, dass die Töne, Noten und Nöte zweier zeitlich voneinander getrennten Autoren sich zu- und gegeneinander bewegen, wie die Praxis der poetischen Verwandlung ein Gedicht aufgreift und aufhebt in einer anderen Möglichkeit, wie ein Gedichtetes umschlagen kann in ein Schicksal und ein Leben sich freiwillig „unter einen poetischen Stern“ begibt, das werden Franz Josef Czernin und Georg Oberhumer in einem für alle Interessierten offenen Poesiegespräch erhellen.

***

Gute Nacht

(…)

Die Liebe liebt das Wandern, –

Gott hat sie so gemacht –

Von einem zu dem andern –

Fein Liebchen, Gute Nacht!

Will dich im Traum nicht stören,

Wär schad um deine Ruh,

Sollst meinen Tritt nicht hören –

Sacht, sacht die Türe zu!

(…)

Wilhelm Müller

vom andern zum einen

nach mancher weise fernlieb himmelschweifen,

was unter schwellen sanft, gehst raumweit rund:

anverwandelnd uns durchstreifen, insgeheim

im finstern wägen, gleitend über ränder, land

umnachtet tor; deut schliefst verwegen, sand

uns insgesamt verblieb, in schwebe kaum

zur hand: nachtönend liderschwer begreife,

was bewanderst: stelle leiblich dir verschrieb.

Franz Josef Czernin (Aus: Reisen, auch winterlich, 2015)

Franz Josef Czernin, geboren 1952 in Wien, publiziert seit 1978 Gedichte, Prosa, Theaterstücke und Aphorismen. Zuletzt erschienen von ihm die Bücher Metamorphosen. Die kleine kombinatorische Kosmologie (Droschl, Graz 2012); Zungenenglisch. Visionen, Varianten. (Gedichte), Hanser-Verlag, Wien-München, 2014; Sätze (zusammen mit Hans-Jost Frey, Urs Engeler Editor, Weil am Rhein, 2014); Gedichte. Poetologische Phantasie zur letzten Dingen (Peter Ludewig, Kirchseeon, 2014) sowie der Essayband Beginnt ein Staubkorn sich zu drehn. Ornamente, Metamorphosen und andere Versuche (Brüterich-Press, Berlin, 2015). Franz Josef Czernin lebt hauptsächlich in Reitenegg (Steiermark).

Georg Oberhumer, geboren 1986 in Graz. Studium der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft, der deutschen Philologie und der bildenden Kunst in Wien. Macht Kunst und publiziert zu experimenteller Literatur. Lebt einstweilen in Berlin.

********

„Sagen und zeigen nicht alle Gedichte seit jeher dasselbe? Warum aber sagen und zeigen sie dann wieder und wieder anders?”, Franz Josef Czernin

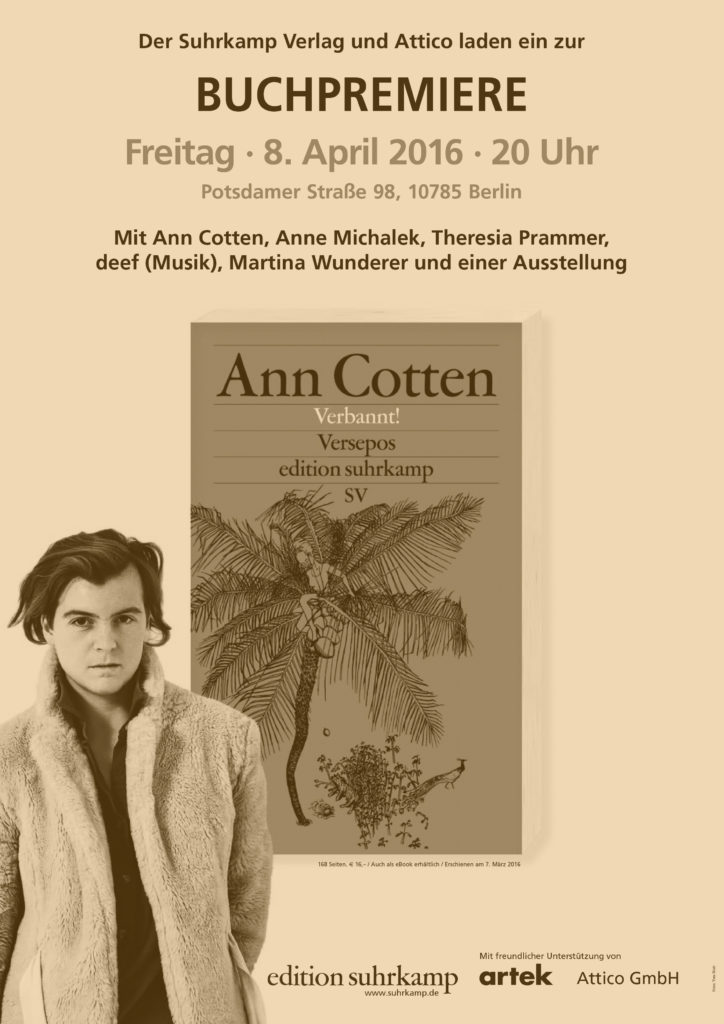

Mit Ann Cotten, Anne Michalek, Theresia Prammer, deef (Musik), Martina Wunderer und einer Ausstellung

DIE LEIDENSCHAFT ZUR SPRACHE BRINGEN

Ein Neujahrs-Tag für Pier Paolo Pasolini

Datum: 01/01/2016

Uhrzeit: 17:30 h

Foto: Giovanni Giovannetti/effigie

Mit: Annamaria Cattaneo, Faber Donoughe, Florian Neuner, Christian Filips, Roberto Galaverni, Ulrike Gerhardt, Alexander Heinich, Orsolya Kalász, Annette Kopetzki, Valerio Magrelli, Elisabetta Mengaldo, Monika Rinck, Ursula Tax und Andreas Wassermann

Filmbeiträge von Manai tu turi teises? / Don’t believe you have rights (Agnė Bagdžiūnaitė / Noah Brehmer), Reinhold Jaretzky („PASOLINI“) und anderen

+++++

Der Zwiespalt besteht, solange der Zwiespältige lebt, heißt es in einem der römischen Gedichte Pier Paolo Pasolinis. Nun liegt sein gewaltsamer Tod über 40 Jahre zurück und sein Zwiespalt ist zu unserem Zwiespalt geworden – zum Glück.

Dichter und Filmemacher, Soziologe und Ethnograph, Mystiker und Marxist, ausgebildeter Pädagoge und unermüdlich Lernender, strahlte Pasolini eine Intensität in alle erdenklichen Richtungen aus. Wo ihr eigentlicher Brennpunkt lag, wurde vielfach hinterfragt und war doch womöglich nur ein Umgehen der Frage. Immer noch läßt dieser Autor, für Thomas Brasch einer der wenigen, die „Erfahrung und gleichzeitig poetische Höhe haben“, seine glühendsten Bewunderer auflaufen und seine Kritiker ratlos zurück. Aber seine Wut war nicht blind und seine Empörung war, wie er selbst nicht müde wurde zu betonen, die Empörung eines Empörten. Eine Art von Notwehr also, hinter der sich ein ethischer und ästhetischer Imperativ verbarg. Am untrüglichsten aber war sein Instinkt.

Pasolini hat vorgeführt, wie viele Dinge zusammengehen können in einem Menschen und wie sie zusammengehen können zum gelebten Zwiespalt und Widerspruch: Er war politisch und persönlich, aufmerksam und egoman, mediengewandt und von den Medien gejagt, mittendrin und am äußersten Rand. Er konnte manchmal die Seiten wechseln oder überraschend danebengreifen; nur darüberstehen, darüber stehen wollte er nie! Den Kennern und Könnern zog er die Liebhaber vor; in den Liebhabern erkannte er Gleichgesinnte. Bestechlich durch Schönheit und süchtig nach einer Intimität, die ihm doch nie genügte, formulierte er Erkenntnisse als Bekenntnisse und entdeckte bleibende Wahrheiten im flüchtigen Handeln der Körper: Ich bin rational gewesen und ich bin / irrational gewesen: beides bis auf den Grund.

Wie Primo Levi Schriftsteller und Zeuge in einem, trieb Pasolini seine Zeugenschaft bis zur Selbstentblößung. So war die mitreißende Dringlichkeit, ja Rauschhaftigkeit seiner Entscheidungen, Mahnungen und Einmischungen am Ende vielleicht nur eine andere Manifestation seiner Dünnhäutigkeit. Schmerzhaft durchquert von seiner Zeit und zu ihr querstehend, hat er unumwunden die Frage nach einer übergeordneten Bedeutung des Daseins gestellt und ist zugleich einer der wenigen, deren außergewöhnliche Lebensleistung man ohne zu zögern anerkennt. Diese Beispielhaftigkeit seiner Existenz ist eine mögliche Erklärung für die pseudoreligiöse, fast ikonische Verehrung, die Pier Paolo Pasolini heute vielfach entgegengebracht wird. Und doch wäre es allzu einfach, sich mittels Heiligsprechung einer Diskrepanz zu entledigen, die sein intellektuelles und literarisches Erbe nach wie vor aufwirft.

Am 1. 1. 2016, wenn das neue Jahr noch nicht ganz zu sich gekommen und das alte, in dem sich Pasolinis Todestag zum 40. Mal jährte, in erschreckender Selbstverständlichkeit verstrichen ist, wollen wir uns gegen den drohenden Kater mit einer PASOLINIADE zur Wehr setzen. Wollen noch einmal anstoßen und etwas anzetteln, damit an die Stelle des Erinnern-Müssens wieder das Erinnern-Dürfen tritt, nicht mehr an Jahr und Tag geknüpft. Wollen den Verwandtschaften und Punkten der Berührung nachspüren und doch, im Eifer des Feierns, die Pfeile nicht vergessen und die Kanten nicht abschleifen. Wollen dem nachgehen, was Pasolini noch vorgehabt hätte und zurückblicken auf das, was an ihm visionär war, kurz: Wir wollen es ihm zeigen! Dem Abgrund der Erfahrungen zum Trotz, der den Künstler und Menschen so oft am Gelingen der Vermittlung zweifeln ließ. Denn im selben Maße, wie er darauf bedacht war, die Leidenschaft zur Sprache zu bringen, lieh er auch der Leidenschaft eine Sprache und führte dadurch beide über das Gewohnte hinaus.

Wie wir es auch drehen und wenden: Pier Paolo Pasolini hat uns ein magmatisches Durcheinander hinterlassen und damit verbunden die Aufgabe, die Fäden zu entwirren und die fruchtbaren Felder herauszupräparieren. Sie wächst mit den Jahren, und mit den Jahren wird sie komplexer. In ihr wiederholt sich, was Pasolini in der Technik der Montage gesehen und mit dem Einschnitt des Todes verglichen hat, nämlich durch nachträgliche Zusammenstellung dauernden Sinn zu stiften. Der Film aber wird nie fertig werden! Damit müssen wir leben.

+++++

Einer der vielen Epiloge

Oh, Ninarieddo, erinnerst du dich an diesen Traum …

von dem wir so oft gesprochen haben…

Ich saß im Auto und fuhr allein los, mit dem leeren

Beifahrersitz neben mir, und du liefst mir nach:

und auf der Höhe der noch halbgeöffneten Autotür

kamst du trotzig und ängstlich angelaufen und riefst mir

mit einem Anflug kindlichen Weinens in der Stimme zu:

„He Pa’, nimmst du mich mit? Bezahlst du mir die Reise?

Es war die Reise des Lebens: und nur im Traum

hast du es gewagt, aus dir herauszugehen und mich um etwas zu bitten.

Du weißt sehr gut, daß dieser Traum zur Wirklichkeit gehört,

und es ist kein geträumter Ninetto, der diese Worte gesagt hat.

Du wirst ja auch rot, wenn wir darüber reden.

Gestern Abend, in Arezzo, in der Stille der Nacht,

während der Wächter mit der Kette das Gitter hinter dir

zuschloß und du schon fast wegwarst

mit deinem Lächeln, plötzlich und komisch, hast du mir gesagt… „Danke!“.

„Danke“, Ninè? Das höre ich aber zum ersten Mal.

Und wirklich, es fällt dir auf, und du verbesserst dich, ohne das Gesicht zu verlieren

(darin bist du Meister), und meinst, scherzhaft:

„Danke fürs Mitnehmen“. Die Reise, die du von mir

bezahlt haben wolltest, war die Reise des Lebens:

Und in diesem Traum vor vier Jahren habe ich etwas beschlossen,

was meiner zwiespältigen Liebe zur Freiheit zuwiderlief.

Und wenn du dich nun fürs Mitnehmen bedankst… Du lieber Himmel,

während du im Kittchen bist, steige ich mit Schrecken in ein Flugzeug

an einem fernen Ort… In Hinblick auf unser Leben bin ich unersättlich,

weil etwas Einzigartiges auf der Welt niemals erschöpft werden kann.

2. September 1969

*******

„E scriverò all´imperterrito Moravia, una PASOLINARIA / SUI MODI D’ESSERE POETA, con la relazione / tra segno e cosa – e finalmente / svelerò la mia passione.” P.P.P.

AUS DEM PALÄOLITHIKUM VON MORGEN

Daniel Falb in Lesung und Gespräch

Datum: 20/09/2015

Uhrzeit: 20 h

Ort: Das Attico

Querstehend zum narrativen Impuls vieler Dichterinnen und Dichter seiner Generation, gelang es Daniel Falb schon in seinem ersten Band, die räumung dieser parks (2003), die Sprache zum Instrument einer nicht nur individuellen, sondern auch sozialen Irritation zu machen. Weniger die arglistigen Setzungen der Fachsprachen haben es dem Berliner Lyriker jedoch angetan, als mediale Reflexe und Diskursordnungen in ihrer gesellschaftsbildenden Gesamtheit. Den urbanen Raum verlässt Falb dabei schon einmal für eine Neubestimmung der poetischen Rede aus der Vogel- oder Flugzeugperspektive, etwa wenn er versucht, menschliche Belange und sprachliche Handlungen unter „terrapoetischen“ Prämissen in den Blick zu bekommen. Hatte er in seinem zweiten Band, Bancor, die Sprache der Dichtung noch als „Medikament“ oder „Gift” aufgesucht, das in den sozialen Körper einfließt, erweitert Falb in seinem neuen Band CEK die poetische Chemie um eine poetische Geologie und ergründet mit Erfindungsreichtum und Forschergeist die globalen Wege einer Dichtung, die „kein Spezialdiskurs ist, sondern der Ort der Rücknahme aller Ausdifferenzierung in der Sprache, das Stehen vor dem Ganzen der Erde.“

***

ich gehe, mit tief in die krause stirn gezogenem ölzeug, an der fulda entlang.

der einfallswinkel des regens erniedrigt sich immer weiter, bald

verfehlt er die erde ganz.

ich schüttele den kopf und stemme meine fäuste in die hüften. je mehr

ich über die geschichte nachdenke,

je mehr regt sich das gefühl in meinem busen,

odradek sei die erde,

ein mantel rasenden wassers über’m ganz und gar trockenen samen

der erdnuss, ein wasserknäuel.

auf dem boden kauernd mit feuchten baumwollstücken

drehen sich meine töpfernden hände mit der töpferscheibe mit,

stuxnet

(Aus: CEK, 2015)

© privat

Daniel Falb, geboren 1977 in Kassel, lebt seit 1998 in Berlin, wo er Physik, Politische Wissenschaften und Philosophie studierte. Er veröffentlichte in Zeitschriften und Anthologien, darunter »Zwischen den Zeilen«, »EDIT« und »Lyrik von JETZT«. Sein Debüt, die räumung dieser parks, erschien 2003 im kookbooks Verlag. 2009 folgte die Gedichtsammlung BANCOR (kookbooks, 2009). Falb ist Verfasser zahlreicher Aufsätze und Ko-Autor des Bandes Helm aus Phlox. Zur Theorie des schlechtesten Werkzeugs (Merve, Berlin 2011). Seine Gedichte wurden beim Literaturpreis Prenzlauer Berg 2001 sowie mit dem Lyrik-Debüt-Preis 2005 des Literarischen Colloquiums Berlin und Kunst:Raum Sylt-Quelle ausgezeichnet. Gleich zwei neue Publikationen von Daniel Falb sind zur Zeit in Vorbereitung: Bei kookbooks erscheint in Kürze der Band CEK; für die „Edition Poeticon“ hat sich Falb mit dem Stichwort ANTHROPOZÄN. Dichtung in der Gegenwartsgeologie auseinandergesetzt (hrsg. von Asmus Tratsch im Verlagshaus Berlin).

********

„in diese planetarische Welt / reinsehen“, Daniel Falb

EIN GUTER TRAUM MIT TIEREN

István Kemény in Lesung und Gespräch

Mit István Kemény, Orsolya Kalász und Monika Rinck

Datum: 23/04/2015

Uhrzeit: 20:00 h

Ort: Das Attico

Von den „Nützlichen Ruinen“ zum „Guten Traum mit Tieren“ – der ungarische Dichter István Kemény ist wieder zu Gast in Berlin – und gibt einen Ausblick auf seinen neuen Lyrikband, der derzeit von Orsolya Kalász und Monika Rinck aus dem Ungarischen ins Deutsche übersetzt wird. Schräg, scheu und kapriziös befragen István Keménys Verse Mythen und Klischees der Moderne auf ihren individuellen Gehalt. Emotionale Ahnungen am Rande des Unausdrücklichen treffen in der frühen Morgenstunde auf die zweifelhafte Eindeutigkeit gesprochener Sprache. Die Gedichte führen ein Gespräch und sie führen es weiter, in die Außenbezirke der Erinnerung, an den Stadtrand, auf den Gipfel der Nähe, die beinahe schon Verlassenheit ist. Mit ihren Gesten des Zuhörens, Aufmerkens und empathischen Weiterspinnens loten Keménys Gedichte das faszinierende Spektrum einer direkten Rede aus, die bei aller Unmittelbarkeit stets auch metaphysische Belange mitreflektiert. So entfalten sie, etwa wenn ihr Autor „die großen Helden von früher“ aufruft oder „Tränen für glücklichere Zeiten“ vergießt, über ihre gestische Qualität auch eine verblüffende epische Tiefe, die mit den geschichtlichen Verwerfungen der Gegenwart in Kontakt steht. Selbst seine jungenhafte Phantastik, die uneitle Selbstbetrachtung und sein leiser Sarkasmus, die gemeinsam die Freiheit des Erfindens zum Äußersten treiben, zeigen, was eine poetische Sprache heute zu leisten vermag, ohne ihr inneres Schweigen zu verraten zu müssen oder äußere Verantwortung abzugeben. Diese Verse werden uns lange begleiten. Ihre Hellsichtigkeit wird sich immer deutlicher zeigen. Da sind wir ganz sicher. Seien Sie da, wo es beginnt!

***

Elégiácska

Aki kilőtte, már rég nem él,

a célpont még meg se született.

Nyílvessző süvít át a házon.

Az élményeim keletkeznek,

az emlékeim kárbavesznek.

Mint a kondenzcsík, most kicsit látszom.

*

Kleine Elegie

Der, der ihn abschoss, ist schon lange tot,

das Ziel noch nicht einmal geboren.

Der Pfeil saust gerade durch das Haus.

Meine Erlebnisse sind im Entstehen.

Erinnerungen werden sinnlos vergehen.

Wie ein Kondensstreifen sehe ich verschwindend aus.

(Aus: Ein guter Traum mit Tieren, 2015)

© Csapody Kinga

István Kemény, 1961 in Budapest geboren, studierte erst Jura und wechselte dann zu den Studienfächern Ungarische Literatur, Sprachwissenschaften und Geschichte. Schon durch seine Veröffentlichungen Mitte der 80er Jahre wurde er zum geachteten Lyriker seiner Generation. Über Jahre war seine Wohnung Treffpunkt für junge Schriftsteller. Neben zahlreichen Lyrikbänden veröffentlichte Kemény auch Essays, Kurzgeschichten, Drehbücher und Romane. Seine “Gesammelten Gedichte” kamen in Ungarn unter dem Titel Állástalan táncosnő (Tänzerin ohne Engagement 1980-2006) heraus (Magvető, Budapest 2011). Es folgte A királynál (Beim König, Magvető, Budapest 2012). 2010 war er Gast des Berliner Künstlerprogramms des DAAD. Nach seinem deutschsprachigen Gedichtband Nützliche Ruinen (Gutleut Verlag, 2007, übertragen von Orsolya Kalász, Monika Rinck, Gerhard Falkner und Steffen Popp) erschien 2013 auch sein Roman Liebe Unbekannte (2009) in deutscher Übersetzung. In der „Spurensicherungs-Reihe” des DAAD erscheint in Kürze der Band Ein guter Traum mit Tieren (Matthes & Seitz). Die deutschen Fassungen stammen, wie schon in der Publikation Dichterpaare: Franz Josef Czernin – István Kemény (Kortina Verlag, 2009), von den Autorinnen Orsolya Kalász und Monika Rinck.

********

„Der Körper grinst, allein die Seele / sitzt mal wieder einem Märchen auf“, István Kemény

Wenn Michael Donhauser, zuletzt mit den Variationen in Prosa von einem musikalischen Thema geleitet, sich anschickt, die Form der Fuge für seine Dichtung zu adaptieren, so sollte man hellhörig werden. Denn wird die Kunst der Fuge unter Komponisten für gewöhnlich als eine Art Fingerübung betrachtet, vergleichbar vielleicht der Kunst des Sonetts, hat Donhausers Unternehmung dem „arithmetischen Rechenbrett der Fuge“ (Nietzsche) eindeutig den Rücken gekehrt, ohne sich freilich ihrem formalen Anspruch zu entziehen.

„Zeitlich versetzt auf unterschiedlicher Tonhöhe“, heißt es, solle die Fuge ihr Thema weiter entwickeln; der Grundton müsse sich ändern, „um die Identität der Tonart zu gewährleisten“. Auf ähnlichen Prämissen fußt auch Michael Donhausers poetische Komposition, in der das Prinzip der auf sich beruhenden Veränderung bereits durch den äußeren Rahmen – die von Impressionen und Modulationen gesäumte Begleitung eines Flußlaufs über mehrere Abschnitte hinweg – vorgegeben ist. Doch in der Art, wie Donhauser die Silben in ihrer Klangqualität aufruft und sie in der Anordnung der Sequenz in die Tonqualität überführt, gibt er sich uneingeschränkt als Dichter zu erkennen. Mehr dem eigenen Gehörgang vertrauend als dem sprichwörtlichen roten Faden, fügt er „die Stimmen vieler Lieder, die sich mischen“ zu einem polyphonen poetischen Entwurf.

***

wird im Plätschern bald verklingen, in dem Lispeln einer Silbe, was dann dämmernd wäre deutlich,

wäre näher noch als Not und erhört in einer Bitte, wenn sich teilt, umspült die Felsen oder

schneller wie vereint in die Dunkelheit entgleitet, in das Stumme schwacher Lichter, wo noch

bricht und etwas schäumt, etwas lautlos fernher toste als ein Echo, das bald horchte, Stimmen

träumte oder Bilder, die sich kreuzten, reihen werden und vereinzelt innig scheinen wie die Blätter

weißlich wankend, wenn ein Wind sie hebt, sie drehte, streichen wird entlang der Böschung, dass

sie bebt mit Gräsern, Farnen, oder war es, war es später, dass dann leise wird noch zittern,

liebender sich kündigt an, was bald weithin ist als Tal wie getaucht in ein Verglimmen:

(Aus: „Einsame Fuge“, in: Herbert Brandl: Schwarze Sulm. Wien, 2015)

© Michael Teix

Michael Donhauser, geboren 1956 in Vaduz (F. Liechtenstein), studierte 1976 – 1983 Germanistik und Romanistik in Wien. Abschluss mit einer Arbeit zu den deutschen Übersetzungen von Charles Baudelaires „Fleurs du Mal“. Seit 1986 Veröffentlichungen von Gedichten sowie Erzählungen und einem Roman. Nach 1996 zudem essayistische Arbeiten unter anderem zur Poetik in Werken der Literatur und Kunst. Gelegentlich Übersetzungen aus dem Französischen (Arthur Rimbaud, Francis Ponge). Zuletzt erschienen: Schönste Lieder. Urs Engeler Editor. Weil am Rhein 2007; Nahe der Neige. Urs Engeler Editor. Weil am Rhein 2009; Variationen in Prosa. Matthes & Seitz Berlin. Berlin 2013. Michael Donhauser lebt in Wien.

********

„…und also glüht da auf, was Musik werden will…“, Michael Donhauser

Oh! Ob einen Pfirsich wage ich? Herzliche Einladung zur Feier des Heftchens!

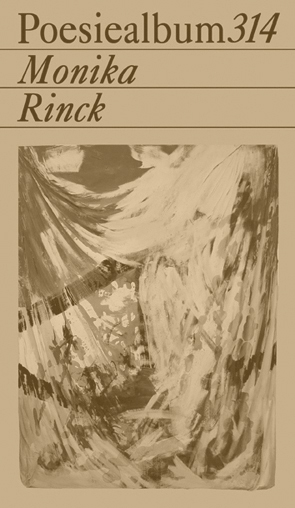

Das Poesiealbum 314 mit Gedichten von Monika Rinck ist soeben im Märkischen Verlag erschienen.

Daher laden wir herzlich ein!

Mit Lesung, Gespräch und kleinem Imbiss, sowie einem steinernen Gast.

AUGENBLICKE, IN DENEN DU NICHT WARST

Tadeusz Dąbrowski liest und spricht über seine Gedichte

Datum: 21/01/2015

Uhrzeit: 19:00 h

Ort: Das Attico

© Renata Dąbrowska

***

Czasami ze zlewania się wspomnień płyną pewne

korzyści: hotele są bardziej luksusowe

niż te, w których się spało, mają więcej basenów

tarasów i wind; kobiety są jednocześnie

blondynkami, brunetkami i szatynkami, mówią

oksymoronem, wyznają wartości chrześcijańskie

i posuwają się do absurdu. Zlewające się

wspomnienia troszczą się o ciebie. Szczelnie

wypełniają chwile, w których cię nie było.

*

Manchmal fließt aus Erinnerungsergüssen ein gewisser

Gewinn: Die Hotels sind luxuriöser

als die, in denen man geschlafen hat, mehr Schwimmbäder,

Terrassen und Aufzüge; die Frauen sind gleichzeitig

blond, brünett und dunkel, sie sprechen

in Oxymora, bekennen sich zu christlichen Werten

und treiben es zur Absurdität. Die sich ergießenden

Erinnerungen sorgen sich um dich. Dicht

füllen sie die Augenblicke aus, in denen du nicht warst.

(Aus: Die Bäume spielen Wald, übersetzt von Renate Schmidgall)

Tadeusz Dąbrowski (1979) ist Lyriker, Essayist, Kritiker, Redakteur der Literaturzeitschrift Topos und künstlerischer Leiter des Festivals “Europäischer Dichter der Freiheit”. Bislang hat er sechs Gedichtbände publiziert: Wypieki (1999), e-mail (2000), mazurek (2002), Te Deum (2005, 2008), Czarny kwadrat (2009) und Pomiędzy (2013). 2006 gab er die Anthologie für zeitgenössische polnische Lyrik Poza słowa. Antologia wierszy 1976–2006 heraus. Tadeusz Dąbrowski erhielt 2014 den Horst-Bienek-Förderpreis, 2014 den Literaturpreis der Hauptstadt Warschau, 2009 den Kościelski-Preis, 2008 den Hubert-Burda-Preis, 2007 Splendor Gedanensis und 2006 auf Empfehlung von Tadeusz Różewicz den Preis der Polnischen Kulturstiftung. Er veröffentlichte in zahlreichen polnischen und internationalen Zeitschriften und war Stipendiat des Omi International Arts Center (USA, 2013), des Vermont Studio Center (2011), der Literatur Lana (2011), des Internationalen Hauses der Autoren Graz (2008), des polnischen Kulturministeriums (2007, 2010), des Literarischen Colloquiums Berlin (2006, 2012) und des Baltic Centre for Writers and Translators in Visby (2004, 2010). Auf Deutsch erschienen bisher: Schwarzes Quadrat auf Schwarzem Grund (Luxbooks, 2010, übersetzt von André Rudolph, Monika Rinck und Alexander Gumz) sowie jüngst Die Bäume spielen Wald (Hanser, 2014, übersetzt von Renate Schmidgall). Einzelne Gedichte wurden von Ursula Kiermeier ins Deutsche übertragen. Tadeusz Dąbrowski lebt in Gdańsk.

**********************

„Das Weltall dehnt sich aus und wir haben es immer weiter zu uns.“ Tadeusz Dąbrowski

GRAPHIT

Marcel Beyer liest neuere und unveröffentlichte Gedichte

Datum: 08/05/2014

Uhrzeit: 20:00 h

Ort: Das Attico

Nach Walkmännin (1990), Brauwolke (1994), Falsches Futter (1997) und Erdkunde (2002) legt Marcel Beyer mit Graphit im kommenden Herbst seinen mittlerweile fünften Gedichtband vor. Hat man die registerreichen poetischen Soziotope aus Falsches Futter, größtenteils im Wien der 1990er Jahre angesiedelt, noch in deutlicher Erinnerung, wird auch in Beyers neuer Gedichtsammlung die Gegenwart über Splitter und Spurenelemente auf eine Vergangenheit hin abgetastet, die als eine im wahrsten Sinn des Wortes „gelebte Rede“ durchscheint. Dabei heftet sich Marcel Beyers Gang durch das 20. Jahrhundert an signifikante Episoden und markante Figuren (Ezra Pound, Georg Trakl, Wolfgang Hilbig…) ebenso wie an scheinbar unbedeutende historische Nebenschauplätze und läßt doch jede Gefahr des suggestiven Biographismus hinter sich. Vor diesem Hintergrund fällt die sehr persönliche Gestimmtheit dieser retrospektiven Panoramen umso mehr ins Gewicht, die eine wie immer geartete Wahrheit des Aufgezeichneten bewußt dem subjektiven Korrektiv der poetischen Selbstbefragung unterstellt. Freilich weiß Beyer um die Fiktion des Faktischen (die Geschichten in der Geschichte) ebenso wie um die Faktizität, die jeder Fiktion eingeschrieben ist (die Geschichte in den Geschichten). Das erklärt vielleicht den unverwandt einsetzenden, aus vielen Mündern artikulierten und in einer Weite jenseits der Zeilen verklingenden Tonfall der Gedichte, der im Suchen und Sinnen mehr zuhause ist denn im Finden und Trachten und selbst im lose verketteten Gefüge zusammengetragener Vermutungen eine beeindruckende Balance zu halten vermag. So gelingt es Marcel Beyer einmal mehr, über das Gedächtnis der Sprache (siehe Thomas Klings „Sprachspeicher“, dem M.B. verpflichtet ist) das sprachliche Unterbewußte einer Gemeinschaft zu berühren und Zeitgeschichte transversal über die Einspielung zeitgebundener Rede zu verzeichnen.

Im Westen, auf dem Platz

Wir kommen her, ich seh genau

die Wiese vor mir, die ich kannte,

alles wie angemalt: der Teer,

das Alutor, die Pfosten. Keiner

mehr da. Man lebt lackiert. Und dort

die Schwarzamsel ist angekokelt.

Kein halber Tag, kein ganzer Satz,

kein Fußball in der Luft. Du wanderst

vom Kirchberg Richtung Bettikum,

du siehst den Westen, und ich bohre

die Schuhspitze ins Grün. Doch wann

wuchs ich hier auf? Sag mal, wann krachte

es? Die Flutlichtanlage. Nun

brennt mein Schädel, die Augen gehen an.

(Aus: Graphit)

© Frank Höhler

Marcel Beyer, 1965 in Tailfingen (Baden-Württemberg) geboren, lebt seit 1996 in Dresden. In Kiel und Neuss aufgewachsen, schloß Beyer sein Germanistik- und Anglistikstudium mit einer Arbeit über Friederike Mayröcker ab. Seit 1989 war er als Herausgeber und Lektor („Konzepte“) tätig; von 1992 bis 1998 schrieb er Beiträge für die Musikzeitschrift Spex. Zahlreiche Stipendien und Preise, u.a. am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin (2008) und als Gast der Villa Massimo (2010). Seit 1990 erschienen Marcel Beyers Romane, Erzählungen, Gedichte und Essays, z.B. der Roman Flughunde (Suhrkamp, 1995), der Gedichtband Falsches Futter (Suhrkamp, 1997), der Roman Spione (DuMont, 2000), der Gedichtband Erdkunde (DuMont, 2002) sowie der Dresden-Roman Kaltenburg (Suhrkamp, 2008). Daneben machte Beyer als Essayist (Nonfiction; DuMont, 2010) und Erzähler sowie mit Zwischenformen (Putins Briefkasten; Suhrkamp, 2012) auf sich aufmerksam. Beyer ist Herausgeber der Gedichte und Prosa von Friederike Mayröcker (mit der er verschiedentlich auch zusammenarbeitete), Übersetzer (Gertrude Stein, Michael Hofmann u.a.) sowie Verfasser mehrerer Opernlibretti (z.B. IQ, zusammen mit Enno Poppe, 2012). Zur Zeit Arbeit an einem Musiktheaterstück zu Karl May für die Dresdner Semperoper, das am 20. Juni 2014 uraufgeführt wird. Seinen Roman Flughunde adaptierte Iris Drögenkamp 2013 als Hörspielfassung für den SWR2, ebenfalls 2013 wurde der Roman von Ulli Lust in eine Graphic Novel übersetzt. (Suhrkamp, 2013). Im Herbst 2014 erscheint bei Suhrkamp der Band Graphit.

LANDSCHAFT AUS LAUTER LEBEN

Mit Ernest Wichner (Literaturhaus Berlin), Ricarda Messner und Fabian Saul („Flaneur Magazine“)

Datum: 02/11/2013

Uhrzeit: 20:00 h

Ort: Das Attico

Die literarische Figur des Flaneurs, von Walter Benjamin anhand der Werke Charles Baudelaires sowie vor dem Hintergrund der aufkommenden Massengesellschaft und ihrer Architekturen des Konsums konturiert, hat seit ihrem ersten Auftauchen in Edgar Allen Poes Erzählung „The Man of The Crowd“ zahlreiche Renaissancen erlebt. War die flanerie für viele aufgrund veränderter ästhetischer und ökonomischer Bedingungen bereits im 20. Jahrhundert ein Anachronismus, hat die Zwischenkriegszeit doch einige der faszinierendsten Poetiken des Stadtraums hervorgebracht: Walter Benjamin durchstreift Paris als Sehnsuchtsort oder erinnert seine Berliner Kindheit, Franz Hessel betreibt in der Hauptstadt „Heimatkunde“, Siegfried Kracauer kartographiert Straßen in Berlin und anderswo, Peter Altenberg macht das Wiener Kaffeehaus zum Schauplatz der Flaneur-Erfahrung, Joseph Roth gewinnt aus Alltagsszenen und -zeugnissen feuilletonistische Miniaturen von emblematischer Kraft. Auch in den folgenden Jahrzehnten blieb der Flaneur, dem von Peter Handke Mitte der Siebziger Jahre verkündeten Ende des Flanierens zum Trotz, ein fester Bestandteil des immer rasanter sich wandelnden Stadtbilds.

Die Flaneure unserer Tage, bewandert in Architekturtheorie und Stadtplanung, Informatik und Mode, literarischer Reportage und orts-gebundener Autobiographie, sind zwar keine ostentativen Müßiggänger mehr, doch nach wie vor haben sie sich, in ihrer Eigenschaft als Dichter, Chronisten, Philosophen, Nachtschwärmer, Diagnostiker urbaner Seelenzustände oder Phänomenologen des Fragments, von ihren Vorgängerinnen und Vorgängern vielleicht nicht so weit entfernt wie gesellschaftlich-technische Umwälzungen dies nahelegen. Immer noch taugt die “Lektüre der Straße” als Denkform und Haltung, Ästhetik und Lebensmodell, immer noch erliegen Flaneure dem Magnetismus der Menge, immer noch vertrauen sie im Dickicht des Städtischen auf die Verläßlichkeit literarischer Navigationssysteme. So ausgestattet, gelingt es ihnen Mal für Mal, den Augen-blick in seinen simultanen Ausdehnungen und Aufladungen, als von Menschen gestalteten Zeitraum zu begreifen.

Hat die Sprache also recht, wenn sie die „Vergangenheit“ als jenen Ort beschwört, über den die Zeit zwar hinweggegangen ist, doch nicht ohne das, was wir durchlaufen haben, wie auf einer Festplatte zu speichern? Und hat man es bei den Wiedergängerinnen der Baudelairschen „passante“ mit nostalgischen Hommagen oder Reminiszenzen zu tun oder nicht vielmehr mit neuen, medial unterschiedlich artikulierten Formen der Stadterkundung, die das Flaneurkonzept um grundlegende Erkenntnisdimensionen erweitern? Ist zweckenthobenes, frei flottierendes Flanieren in der Umklammerung virtueller Wirklichkeiten und globaler Reiserouten überhaupt noch möglich? Ja fast scheint es, als müßte dem Flanierenden des 21. Jahrhunderts nicht mehr die Stadt, wie Benjamin mutmaßte, zur Wohnung werden, sondern die Welt zum Wohnzimmer. Um ihn schließlich doch, über jedes noch so verwegene Fremdgehen, zur Erörterung innerer Geographien zurückzuführen.

„Innen enden die Wege“, sagt Elke Erb. Aber innen beginnen sie vielleicht auch, wie Robert Walsers erst so erbaulicher, schließlich existentiell auswegloser Spaziergang suggeriert, oder die revoltierenden Gedankengänge Thomas Bernhards, dessen Geistesmenschen immer schon darauf aus sind, „Gehen und Denken zu einem einzigen, totalen Vorgang“ zu verschmelzen.

© Fabian Saul, “Flaneur Magazine”

Ricarda Messner, 1989 in Berlin geboren, lebt in Charlottenburg. Nach ihrem Studium der Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation verbrachte sie einige Zeit in New York. 2011 kehrte sie zurück nach Berlin. Diverse Praktika, interdisziplinäre Projekte. 2013 gründete sie das “Flaneur-Magazine”. Die erste Nummer, der Charlottenburger Kantstraße gewidmet, war bereits nach wenigen Monaten vergriffen.

Fabian Saul, 1986 geboren, lebt seit 2006 in Berlin. Er ist Komponist von Filmmusik, Autor, Künstler und Chefredakteur des “Flaneur” Magazins.

Ernest Wichner, 1952 im Banat (Rumänien) geboren, lebt seit 1975 in Deutschland. Er ist Autor von Gedichten und Prosa, Übersetzer, Herausgeber (z.B. der Werke Oskar Pastiors) und Kritiker und leitet seit 2003 das Literaturhaus Berlin. Zahlreiche Preise und Auszeichnungen. Im Jahr 2000 publizierte er den Sammelband Der Flaneur und die Memoiren der Augenblicke (“die horen”, zusammen mit Herbert Wiesner).